Il trattamento con dolutegravir è l’opzione terapeutica più sicura ed efficace in gravidanza

In uno studio denominato IMPAACT 2010, il trattamento antiretrovirale a base di dolutegravir è risultato associato con migliori tassi di abbattimento della carica virale al momento del parto. Un regime che comprendeva sia dolutegravir che tenofovir alafenamide è poi risultato associato a un numero inferiore di parti prematuri e morti neonatali rispetto a uno a base di efavirenz.

I risultati di questo studio sono stati presentati in settimana alla Conferenza su Retrovirus e Infezioni Opportunistiche (CROI 2020).

In molti paesi si sta introducendo il trattamento a base di dolutegravir come terapia di prima linea per l’infezione da HIV. Nel 2018 erano state espresse preoccupazioni circa la sicurezza della somministrazione di dolutegravir nelle prime fasi di gravidanza, dopo che in uno studio condotto in Botswana erano inizialmente stati osservati tassi più alti di difetti del tubo neurale nei neonati. Tuttavia, dopo un follow-up a più lungo termine si è concluso che questo rischio è meno elevato di quanto paventato in un primo momento, e pertanto dal luglio 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda il dolutegravir a tutti, comprese le donne in età fertile.

IMPAACT 2010 era finalizzato a comparare sicurezza ed efficacia dell’impiego di due regimi contenenti dolutegravir con il regime standard somministrato a donne in stato di gravidanza e in allattamento. Hanno partecipato allo studio 643 donne almeno alla 14° settimana di gravidanza che non avevano mai ricevuto il trattamento in precedenza oppure avevano assunto farmaci per meno di 14 giorni dall’inizio della gravidanza. Le partecipanti sono state randomizzate per ricevere una delle seguenti combinazioni farmacologiche:

- dolutegravir, tenofovir alafenamide (TAF) ed emtricitabina;

- dolutegravir, tenofovir disoproxil fumarato (TDF) ed emtricitabina;

- efavirenz, tenofovir disoproxil fumarato (TDF) ed emtricitabina.

All’inizio dello studio, le partecipanti con carica virale rilevabile (al di sopra delle 50 copie/ml) erano l’84%, con un valore mediano di carica virale che si attestava sulle 903 copie/ml. Al momento del parto, nelle donne che facevano parte dei due bracci con dolutegravir le probabilità di aver raggiunto la soppressione virale (< 200 copie/ml) sono risultate significativamente più elevate rispetto a quelle del braccio con efavirenz (97,5% contro 91%).

Il rischio di esiti avversi (parto prematuro, basso peso per l’età gestazionale, nascita di feto morto) è risultato inferiore nel braccio con dolutegravir/TAF/emtricitabina (24,1%) rispetto agli altri due (32,9% e 32,7%).

Link collegati

- Resoconto completo su aidsmap.com

- Abstract dello studio sul sito ufficiale della Conferenza

- Tutte le pagine di aidsmap.com dedicate a CROI 2020

Risposta all’emergenza coronavirus e implicazioni per le persone con HIV: parlano gli esperti

Sono intervenuti questa settimana a CROI 2020 dei funzionari di salute pubblica provenienti da Stati Uniti e Cina a riferire in merito agli aggiornamenti sull’epidemiologia del nuovo coronavirus e sulla risposta all’emergenza. La Conferenza stessa si sta tenendo in modalità virtuale, con le presentazioni trasmesse via web, proprio per via delle preoccupazioni circa la diffusione di questa infezione.

Sebbene non ci siano per il momento dati specifici relativi all’infezione da coronavirus in persone con HIV, hanno detto gli esperti, il rischio potrebbe essere elevato per gli individui con basse conte dei CD4 e per quelli che non hanno accesso regolare al trattamento.

Al 12 marzo, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contano approssimativamente 125.000 casi di COVID-19 in 117 paesi diversi, con un numero di decessi intorno ai 4600.

Mentre la maggior parte delle persone colpite dal nuovo coronavirus sviluppa soltanto sintomi lievi, il 20% circa va invece incontro a complicanze anche gravi, soprattutto gli anziani e le persone con patologie pregresse e con sistema immunitario compromesso.

Il dott. Zunyou Wu dell’Ente cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha spiegato che la maggior parte dei casi osservati a Wuhan (Cina), epicentro originario dell’epidemia, si sono verificati a seguito di contatti stretti spesso all’interno di nuclei familiari, e dal momento dell’esposizione alla manifestazione dei primi sintomi in media trascorrevano cinque o sei giorni. Tra i sintomi il più diffuso risultava la febbre, che si manifestava nell’80% dei pazienti, mentre il 40% circa presentava tosse. Alla diagnosi, l’80% dei casi erano lievi, il 15% gravi e il 5% critici.

I casi di COVID-19 hanno raggiunto il picco in Cina a metà febbraio e poi sono drasticamente diminuiti. Nel frattempo, l’epidemia ha iniziato a infuriare in altri paesi del mondo. Il dott. John Brooks dei CDC statunitensi ha fatto il quadro della diffusione del coronavirus al di fuori della Cina.

Brooks ha ricordato che la principale via di trasmissione per questo virus sono le goccioline sparse attraverso l’aria, per esempio quando si tossisce o starnutisce; queste goccioline si depositano poi sulle superfici, per cui il contagio può avvenire anche se si toccano superfici contaminate e poi ci si tocca la bocca, il naso o gli occhi.

Brooks ha inoltre sottolineato che le complicanze più gravi si osservano in persone di età avanzata e con patologie pregresse come ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari o malattie polmonari croniche. Tra le persone con HIV – molte delle quali superano i 50 anni d’età e presentano altre patologie concomitanti – il rischio sarà probabilmente più elevato per chi ha basse conte dei CD4 e chi non assume terapie antiretrovirali o comunque non ha una soppressione virale completa.

Le raccomandazioni di Brooks sono dunque di procurarsi una scorta di farmaci sufficiente per almeno un mese; effettuare le vaccinazioni per l’influenza stagionale e la polmonite da pneumococco; preparare un piano per seguire le cure ed essere assistiti anche se isolati o in quarantena; e non ultimo, coltivare i rapporti sociali anche se a distanza, per salvaguardare la salute mentale e combattere la noia.

Il dott. Ralph Baric e il dott. Anthony Fauci hanno infine passato in rassegna le opzioni terapeutiche per COVID-19 attualmente allo studio e hanno parlato dell’eventuale vaccino. Al momento, non esistono per questa infezione né farmaci approvati né terapie immunologiche né vaccini, ma la comunità scientifica sta sviluppando e testando diverse opzioni farmacologiche.

Link collegati

Stati Uniti, anche dopo la revoca del divieto di donazione del sangue per gli omosessuali non aumentano i campioni infetti da HIV

Il sangue raccolto viene sempre analizzato per verificare la presenza dell’HIV, ma c’è un cosiddetto ‘periodo finestra’ in cui i test non riescono a rilevare le infezioni più recenti: di conseguenza, un’esigua quantità di campioni di sangue infetto sfugge ai controlli. Dal momento che gli MSM hanno tassi di infezione da HIV molto più elevati del resto della popolazione, i legislatori tendono a impedire loro di donare. Per molti uomini gay e bisessuali, tuttavia, questa esclusione è stigmatizzante e discriminatoria.

Nel 2015, gli Stati Uniti hanno revocato la politica del divieto a vita di donare sangue per gli MSM, imponendo in sua sostituzione un periodo obbligatorio di 12 mesi di astinenza sessuale. Possono quindi donare tutti gli uomini che non hanno rapporti sessuali con altri uomini da oltre un anno, mentre resta escluso chi ne ha avuti in tempi più recenti.

Un’équipe di ricercatori di Vitalant, un ente no profit statunitense attivo nel campo della medicina trasfusionale, ha utilizzato un algoritmo per identificare le infezioni recenti in un campione di 5,7 milioni di persone che donavano per la prima volta e hanno calcolato i tassi di queste infezioni in due periodi di tempo: nei 15 mesi precedenti alla revoca del divieto e nei 15 mesi seguenti.

Prima che la direttiva venisse allentata si contavano 2,6 casi di campioni con tracce di HIV su 100.000 donazioni l’anno; dopo se ne contavano 2,9. Si tratta di una differenza non statisticamente significativa, e secondo gli autori dello studio significa che non ci sono prove che questa nuova politica abbia provocato aumenti nell’incidenza dell’HIV.

Link collegati

L’abbassamento della carica virale a livello di comunità riduce l’incidenza HIV, ma non basta a eliminare il virus

Dai dati aggregati di oltre 250.000 persone che hanno partecipato a programmi di ‘test and treat’ nell’Africa sub-sahariana arriva la conferma che riducendo la quantità di persone con HIV non virologicamente soppresse si riducono anche i tassi di nuove infezioni nelle rispettive comunità. Ma anche un’offerta così ampia di test e trattamento non è risultata sufficiente per frenare l’epidemia.

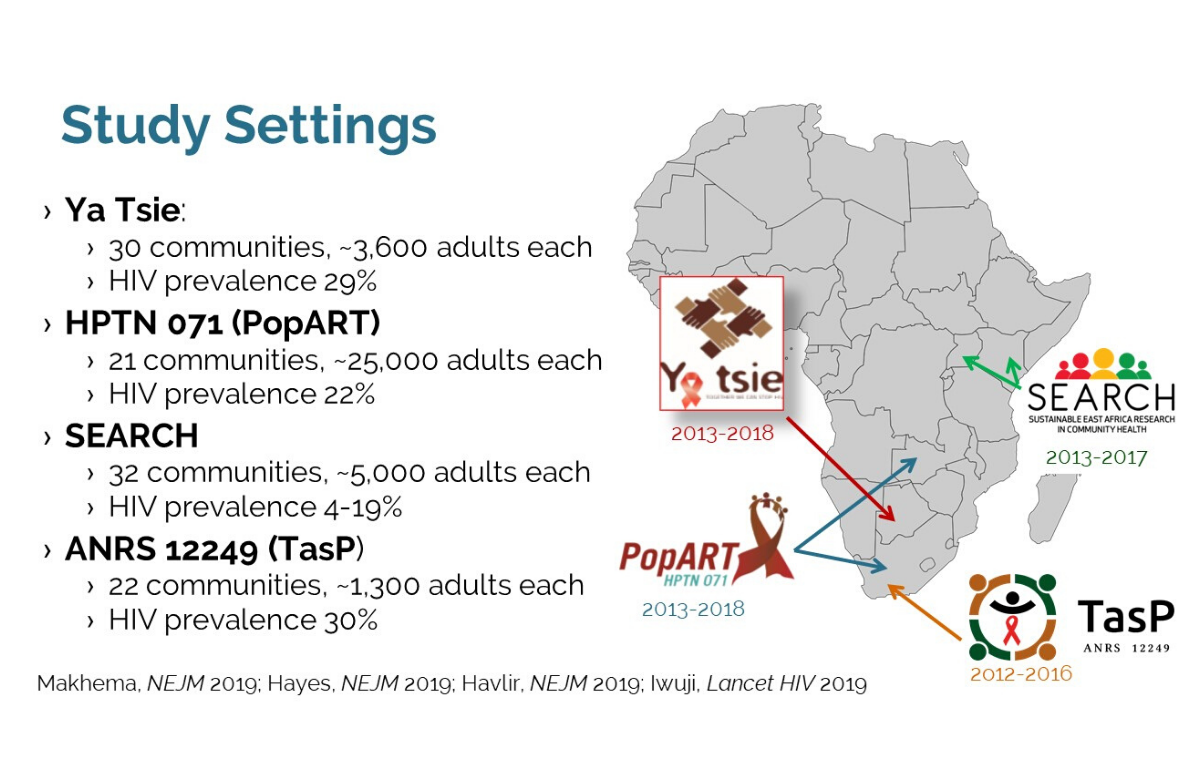

Tra il 2012 e il 2018 sono stati condotti quattro ampi studi con randomizzazione a cluster in Sudafrica, Zambia, Botswana, Kenya e Uganda, con lo scopo di valutare l’impatto delle politiche di test e trattamento universale (UTT) sull’incidenza HIV. Gli studi erano diversi l’uno dall’altro, ma tutti prevedevano un intervento con offerta di test HIV a domicilio e immediato invio al trattamento di chiunque fosse risultato positivo.

I risultati sono stati eterogenei, e date le incertezze su come interpretarli gli autori delle quattro sperimentazioni hanno deciso di unire i dati a loro disposizione per delle analisi trasversali, i risultati delle quali sono stati presentati a CROI 2020 dalla dott.ssa Maya Petersen dell’Università di Berkeley, California.

La prima analisi ha preso in considerazione la percentuale di adulti per comunità (tutti, sia HIV-positivi che -negativi) che risultavano infettivi (ossia con carica virale superiore alle 400 copie/ml). Nelle comunità in cui i valori della carica virale risultavano più elevati anche l’incidenza HIV era più alta. Considerando i dati trasversalmente, per ogni diminuzione di un punto percentuale in termini assoluti nel numero di adulti con carica virale non soppressa, l’incidenza HIV calava di 0,07 per 100 anni-persona.

Una seconda analisi ha invece considerato la percentuale di adulti HIV-positivi con carica virale non soppressa con adeguamento statistico per la prevalenza HIV nella comunità in questione. Ne è risultato che per ogni diminuzione del 10% in termini assoluti nella percentuale di adulti HIV-positivi con carica virale non soppressa, l’incidenza HIV calava di 0,12 per anni-persona.

In una presentazione plenaria, il dott. Kevin de Cock dei CDC statunitensi ha individuato vari fattori che potrebbero spiegare perché non si sono osservate diminuzioni più marcate, e ha concluso il suo intervento sottolineando come gli approcci di offerta universale di test e trattamento sicuramente contribuiscono a ridurre l’incidenza HIV, che però resta comunque elevata.

Link collegati

Studio sulla PEP nei primati: due somministrazioni sufficienti per la protezione

“È bello vedere ben tre presentazioni di studi dedicati alla profilassi post-esposizione (PEP), dopo che per diversi anni non ce n’era stata neanche una”, ha commentato la prof.ssa Sharon Hillier dell’Università di Pittsburgh, chair di questa sessione di CROI 2020.

Il farmaco utilizzato è l’islatravir, prima noto come MK-8591, che rispetto ad altri antiretrovirali si era dimostrato più potente anche a un dosaggio basso e a più lunga durata d’azione.

Lo studio ha coinvolto complessivamente 12 esemplari di macachi a cui è stata iniettata una massiccia dose di SIVMac per via endovenosa. A sei animali è stato somministrato un placebo, mentre gli altri sei hanno assunto l’islatravir per via orale. Nel primo test hanno ricevuto un ciclo di trattamento della durata di un mese, ricevendo l’islatravir nei giorni 1, 8, 15 e 22 dopo l’iniezione: il farmaco ha mostrato di proteggerli dall’infezione. Dopodiché sono state lasciate passare sei settimane, per poi iniettare loro nuovamente il virus ricevendo stavolta solo due somministrazioni, il giorno 1 e il giorno 8: anche così, il farmaco è risultato efficace nel prevenire l’infezione.

Se questi risultati si riveleranno replicabili negli esseri umani, è possibile che due sole somministrazioni orali di PEP a una settimana di distanza l’una dall’altra siano sufficienti a impedire l’infezione con l’HIV.

Nella stessa sessione sono stati presentati altri due interessanti studi sulla PEP.

Uno studio dose-ranging (in cui cioè vengono confrontati due o più diversi dosaggi di un farmaco) sempre condotto su primati ha considerato una combinazione di tre farmaci, tenofovir alafenamide, emtricitabina e l’inibitore dell’integrasi bictegravir: a ogni animale è stato somministrato per via rettale una forma particolarmente virulenta dell’HIV delle scimmie (SHIV) per un totale di otto volte, ognuna a due settimane di distanza dall’altra. Sono poi stati sperimentati quattro diversi dosaggi del farmaco profilattico.

Quando la PEP è stata somministrata prima sei e poi 30 ore dopo l’esposizione all’SHIV, il farmaco ha protetto dall’infezione cinque animali su sei per otto esposizioni, pari a un’efficacia del 90%. Quando invece è stata somministrata prima 12 e poi 36 ore dopo l’esposizione, il numero di scimmie che non si sono infettate è stato di quattro su sei, e le due infezioni si sono verificate solo alla settima e ottava esposizione: significa che l’efficacia è quantificabile in un 82%. I due altri dosaggi (a 24/48 ore e a 48/72 ore) non sono invece risultati protettivi.

L’ultimo studio presentato alla Conferenza ha sperimentato sempre su primati l’impiego per la profilassi post-esposizione di un ovulo o una mini-supposta contenente tenofovir alafenamide ed elvitegravir, da somministrare per via vaginale o rettale. Quattro su cinque animali del braccio di controllo, a cui era stato dato un placebo, hanno contratto l’infezione dopo 2/13 esposizioni con l’SHIV contro nessuno degli animali del braccio di sperimentazione.

Nel loro complesso, questi studi aprono alla possibilità di passare da regimi PEP più brevi con principi attivi più potenti, a patto che gli utenti abbiano accesso ai farmaci a poche ore di distanza dall’esposizione all’HIV.

Link collegati

- Resoconto completo dello studio sull’islatravir su aidsmap.com

- Abstract dello studio sull’islatravir sul sito ufficiale della Conferenza

- Resoconto sugli altri due studi sulla PEP su aidsmap.com

- Abstract dello studio sul bictegravir sul sito ufficiale della Conferenza

- Abstract dello studio sulla PEP con ovuli sul sito ufficiale della Conferenza

Insonnia associata a infarto nelle persone con HIV

Gli infarti miocardici (comunemente detti anche arresti cardiaci o attacchi di cuore) si suddividono in due tipologie. Il tipo 1 è provocato da un evento coronarico come la rottura di una placca o la fessurazione di un’arteria; invece il tipo 2 è dovuto a uno squilibrio tra richiesta e offerta di ossigeno collegata a ipertensione, sepsi o recente consumo di cocaina.

Per questo studio sono stati utilizzati i dati relativi a 11.189 persone con HIV in carico presso otto diverse strutture mediche negli Stati Uniti nel periodo compreso tra il 2005 e il 2019. I disturbi del sonno sono risultati molto diffusi tra tutti i partecipanti, il 57% dei quali ha riferito difficoltà ad addormentarsi o a dormire continuativamente.

Nel periodo preso in considerazione si sono complessivamente verificati 241 eventi di infarto miocardico, 141 di tipo 1 e 100 di tipo 2. Gli autori dello studio hanno constatato che chi riferiva problemi di insonnia aveva il 53% di probabilità in più di andare incontro a un infarto di tipo 2 rispetto a chi non ne riferiva. Di contro, non sono state invece rilevate associazioni tra insonnia e infarto di tipo 1.

Gli eventi di infarto di tipo 2 verificatisi in questo studio risultavano in gran parte imputabili a sepsi o batteriemia (35%), ipertensione (10%) e consumo di cocaina o altra sostanza stupefacente (8%). Dai risultati emerge che è molto importante fare distinzione tra tipi diversi di infarto miocardico, perché ognuno di essi richiede un approccio preventivo e terapeutico specifico.